近日,信息工程学院智能感知器件制造与集成研究团队围绕新型半导体的制备及性能的研究取得了一系列成果。

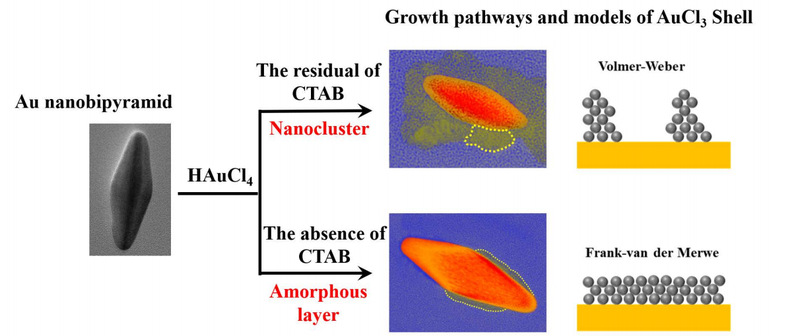

成果一:原位液相细胞透射电子显微镜观察金纳米双锥表面AuCl3壳层的生长及抗腐蚀行为

团队成员魏薇博士和东南大学的徐峰教授团队合作开展研究,旨在通过原位液体电镜(LCTEM)研究AuCl3壳层在金纳米双锥(NBPs)上的生长及其防腐行为。研究展示了Au-AuCl3核心-壳层纳米结构的形成,以及AuCl3壳层对Au纳米颗粒的保护效果,特别在HAuCl4水溶液中进行的实验中,展示了这些壳层如何影响Au NBP的溶解和生长。研究发现,CTAB的存在显著影响了AuCl3壳的生长模式和结构,对Au NBP的溶解过程产生直接或间接的干预。此研究为表面防腐蚀的工程应用提供了新见解,以寻求在酸性环境中具有更高稳定性的Au纳米颗粒。本研究成果以“In Situ Liquid Cell Transmission Electron Microscopy Observations of Growth and Anticorrosion Behaviors of AuCl3 Shell on Au Nanobipyramids”为题,发表于Chinese Journal of Chemistry(SCI一区)。

图 1 AuCl3壳层的生长路径和模型。

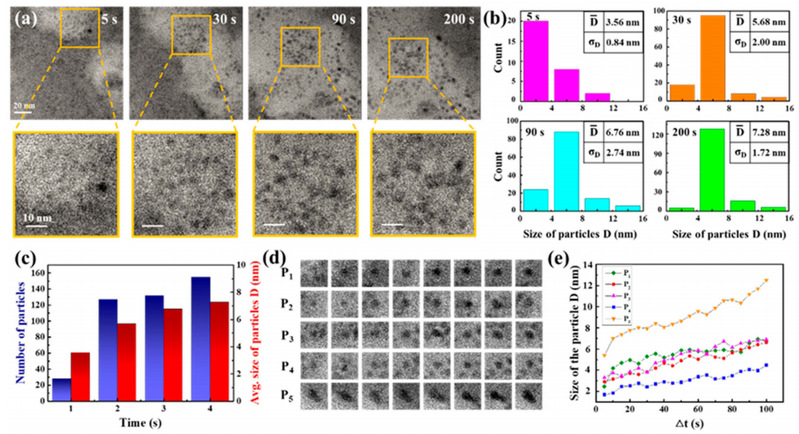

成果二:通过液态细胞透射电子显微镜实现对 CdS 纳米晶体的形状控制生长及原位表征

团队成员魏薇博士和团队其他成员合作通过液体单元透射电子显微镜(TEM)研究了氯化镉和硫脲反应溶液中CdS纳米晶体的生长机制。控制CdS纳米晶体的生长、结构和形状对其在各种应用中的独特物理化学特性至关重要。本研究观察到,在没有柠檬酸钠的情况下,球形纳米晶体各向同性地转变为CdS纳米立方体;而在柠檬酸钠存在的情况下,立方体纳米晶体优先沿{011}方向各向异性地延伸成CdS三角纳米板。理论分析确认了柠檬酸钠在不同晶体面上的吸附能显著影响CdS纳米晶体的形态。研究结果为基于电子束诱导合成CdS纳米晶体提供了一种方法,并阐明了复杂的纳米级生长机制,为未来合理设计具有特定形态的纳米晶体提供了见解。本研究成果以“Shape-Controlled Growth and In Situ Characterization of CdS Nanocrystals via Liquid Cell Transmission Electron Microscopy”为题,发表于Molecules(SCI二区)。

图 2 原位透射电镜观察形成的纳米颗粒。

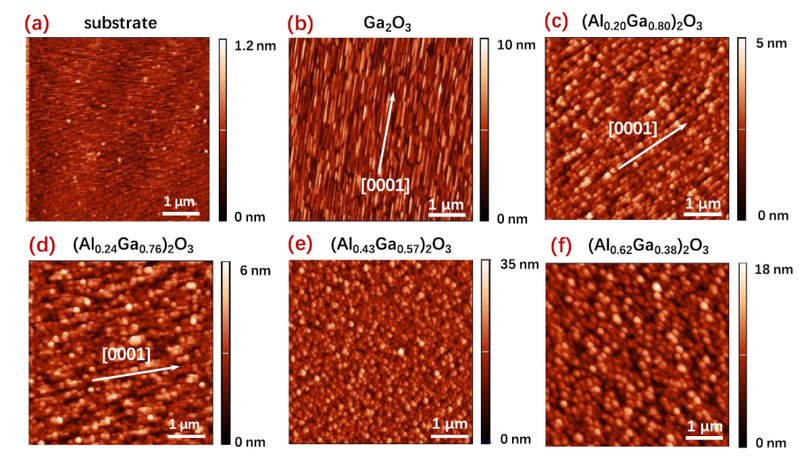

成果三:超宽禁带半导体氧化镓铝的异质外延及其各向异性

超宽禁带半导体氧化镓铝因其固有的超宽禁带特性和优异的巴利加优值,是制备深紫外光电器件和高功率器件的优选材料。由于alpha相的氧化镓铝是亚稳相,不能通过熔融法制备单晶衬底,只能通过异质外延的方式进行生长。因此探索alpha相的氧化镓铝最佳的生长窗口和研究外延薄膜固有的特征及性质尤为重要。

团队成员孙新雨博士与南京大学电子科学与工程学院叶建东教授及其团队开展合作。使用激光辅助分子束外延技术,在700-850 ℃及0.2-1 mTorr的腔室条件下探索最佳外延生长窗口,成功获得高质量alpha相的氧化镓铝薄膜,该薄膜表面呈现沿固定晶向的各向异性特征。进一步研究发现,薄膜的光学带隙也呈现与晶向有关的周期性变化特征。这些发现有助于利用alpha相氧化镓铝薄膜的各向异性特征,构筑低维量子结构从而提升相关光电器件的偏振特性,有利于氧化镓铝高性能光电器件和电力电子器件的研发。该成果以 “Heteroepitaxy and anisotropy of nonpolar m-plane α-(AlxGa1-x)2O3 films”为题发表在国际期刊《Journal of Alloys and Compounds》(中科院二区)上。

图 3 不同组分的alpha相的氧化镓铝合金薄膜的表面形貌特征

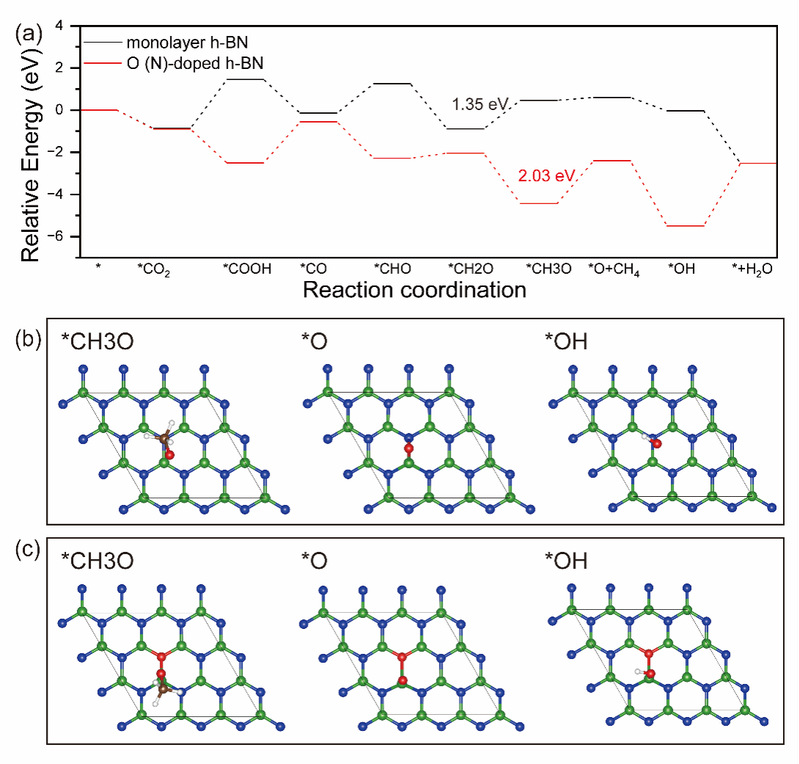

成果四:理论研究O掺杂的六方氮化硼(h-BN)用于二氧化碳还原为C1产物

随着全球人口和经济的快速增长,CO2排放的温室效应日益严重,减排和转化CO2为高附加值化学品或燃料变得尤为重要。六方氮化硼(h-BN)作为一种新型二维材料因其优异的电化学稳定性和催化活性,引起了广泛关注。研究聚焦于氧掺杂的h-BN的性能,探索其在CO2还原中的潜力。

团队成员刘国亮博士通过一系列第一性原理计算,研究发现氧优先替代氮,导致单层h-BN的价带顶部(VBM)下降,这有助于提高其CO2还原能力。论文还指出,在氧掺杂后,CO2的吸附强度增加,催化过程中的能量壁垒降低,从而提高了还原反应的可能性。该研究成果以“First-Principle Calculations on O-Doped Hexagonal Boron Nitride (H-BN) for Carbon Dioxide (CO2) Reduction into C1 Products”为题发表于Molecules(中科院二区)。

图 4 CO2还原为CH4的自由能图

成果五:理论研究Ti和Cr作为辅助金属用于单层过渡族二硫化物的机械剥离

在二维(2D)材料的研究中,高质量大面积单层二维材料的制备是关键。与传统的三维(3D)材料相比,二维材料具有更大的横向尺寸和更小的厚度,展现出优异的光学、电学、热学和力学等特性。这些独特的性质使得二维材料在显示、柔性电子设备、催化、能源储存与转化等多个领域具有广泛的应用前景。由于二维(2D)材料具有独特的性质,制备高质量的大面积单层2D材料至关重要。而金属辅助机械剥离方法为这一目标提供了可能性。然而,这一机制仍不清晰。

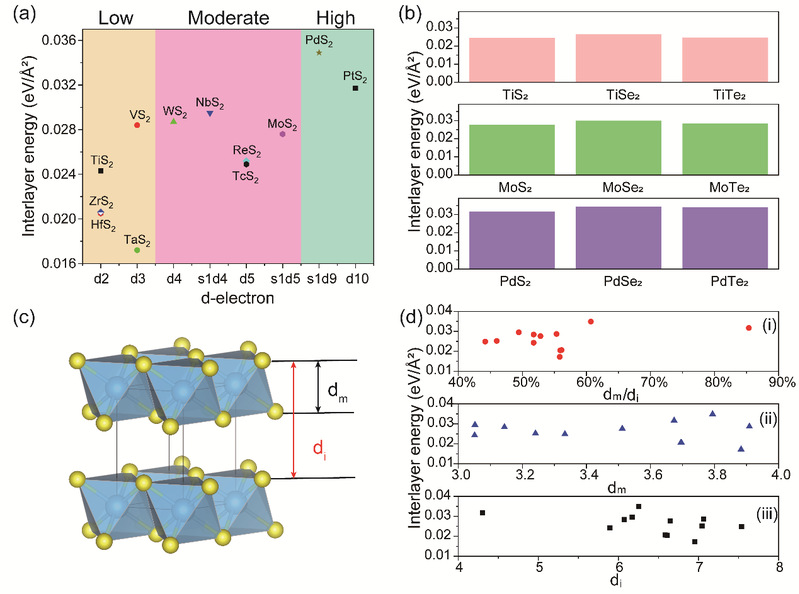

团队成员刘国亮博士,采用第一原理计算并结合实验,揭示了影响2D 过渡族二硫化物(TMD)材料层间相互作用的主要因素包括其结构特征和元素特性。通过选择Ti、Cr和Au作为辅助金属,计算了TMD在其表面的粘附能,发现金属与2D晶体之间存在强大的粘附能,有助于成功准备单层2D晶体。该研究成果以“Theoretical study of Ti and Cr as candidate assisted metals for mechanical exfoliation of monolayer transition metal dichalcogenides”发表于Scientific Reports(中科院二区)。

图 5 TMD晶体结构层间键能与金属的d轨道价电子、硫族元素、dm/di、dm和di的关系。

信息工程学院以有组织科研为引领,积极探索契合学院特色的跨学科、高效化科研团队建设路径。通过持续完善跨学科团队管理机制,进一步激活科研人员的创新潜能,凝聚团队发展共识,形成团队发展合力。

(图、文:孙新雨、魏薇、刘国亮,审核:王小军)