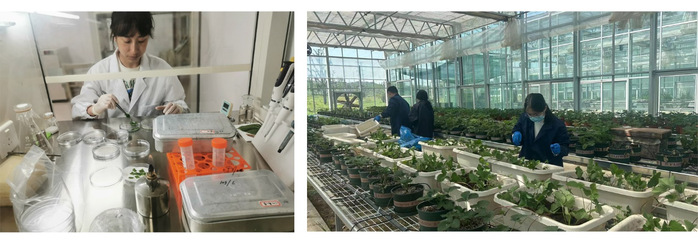

本学期以来,为推动农业科研与生产实践相结合,夯实高质量教育教学之基,乡村振兴学院新进博士教师们努力践行科技兴农使命,针对耕地“卡脖子”资源、种子“卡脖子”技术等问题,紧密结合学院发展需求,依托江苏丘陵地区南京农科所共享实验室和省农科院、南京农业大学等科研平台积极开展科研工作。

王琳、杜迎春、柯壮、宋宇琦、孟晓青、杨莹等博士分别从耐盐碱微生物分离筛选、丛枝菌根真菌促进花生耐盐碱作用机理、农残降解菌分离筛选与酶制剂开发、生物质基质化利用与炭协同有益菌促生作用及环境效应、作物病害生防菌分离筛选及生防作用机理等方面深入开展研究,力求为盐碱地作物增产、农田农残降解、生物质综合利用、土壤连作障碍绿色防控等关键技术提供理论与技术支撑。

龙卫华研究员、靳婷博士围绕种质资源深度挖掘,重点开展了高含油量油菜、抗除草剂小麦与水稻、耐盐碱大豆等新种质资源开发与创新工作。

针对当前农业生产中化肥施用过量、有机肥料投入较少、种植结构有待优化等问题,丁超、王石超、侯琼等博士积极探索炭基有机肥部分替代化肥对水稻生长及土壤肥力的影响;结合“开放教育——乡村振兴支持计划”和省富民强村帮促行动实施,引进甘薯、玉米、野菜、早茬水稻等20多个优良新品种,在涟水县岔庙镇百子村开展农业“三新”示范基地建设;从调控水稻抗倒、耐盐、抗衰老等新型植物生长调节剂的开发与应用、粳稻量质协同理论与栽培技术等方面进行多项协同创新研究。

乡村振兴学院新进教师坚持以响应农民需求、解决生产迫切问题为己任,服务国家粮食安全体系构建,在学科方向持续聚焦基础上,围绕植物营养、资源高效型育种等重点方向,以只争朝夕意识、不怕流汗精神和科学严谨态度,逐步展开产学研融合的“翅膀”,以实际行动把论文写在江苏大地上,让开放教育之花绽放在希望的田野中,形成了盛夏酷暑里一道美丽的风景线。

(文:丁超、杨莹;图:杜迎春、靳婷、丁超;审核:袁灿生)